Intelligent Speed Assist (ISA): Kritik am EU-Tempolimit-Assistenten

EU-ISA soll Leben retten, provoziert aber Fehlalarme, Eingriffe und Alarmmüdigkeit. Wie der Tempolimit-Assistent in Neuwagen Risiken statt Ruhe schafft.

Der Intelligent Speed Assist, den die EU für alle Neuwagen zur Pflicht macht, wird als Schritt in Richtung einer Zukunft ohne Verkehrstote präsentiert. In der Praxis häufen sich jedoch Stimmen von Fachleuten, die ISA als eines der unbeholfensten – und potenziell riskanten – Assistenzsysteme der vergangenen Jahre einschätzen. Auf dem Papier klingt die Idee schlüssig, auf der Straße hingegen stützt sich die Technik auf wackelige Eingangsdaten, grelle Warntöne und so gut wie keinen Kontext. Aus einer alltäglichen Fahrt wird so eine Kette aufdringlicher Korrekturen.

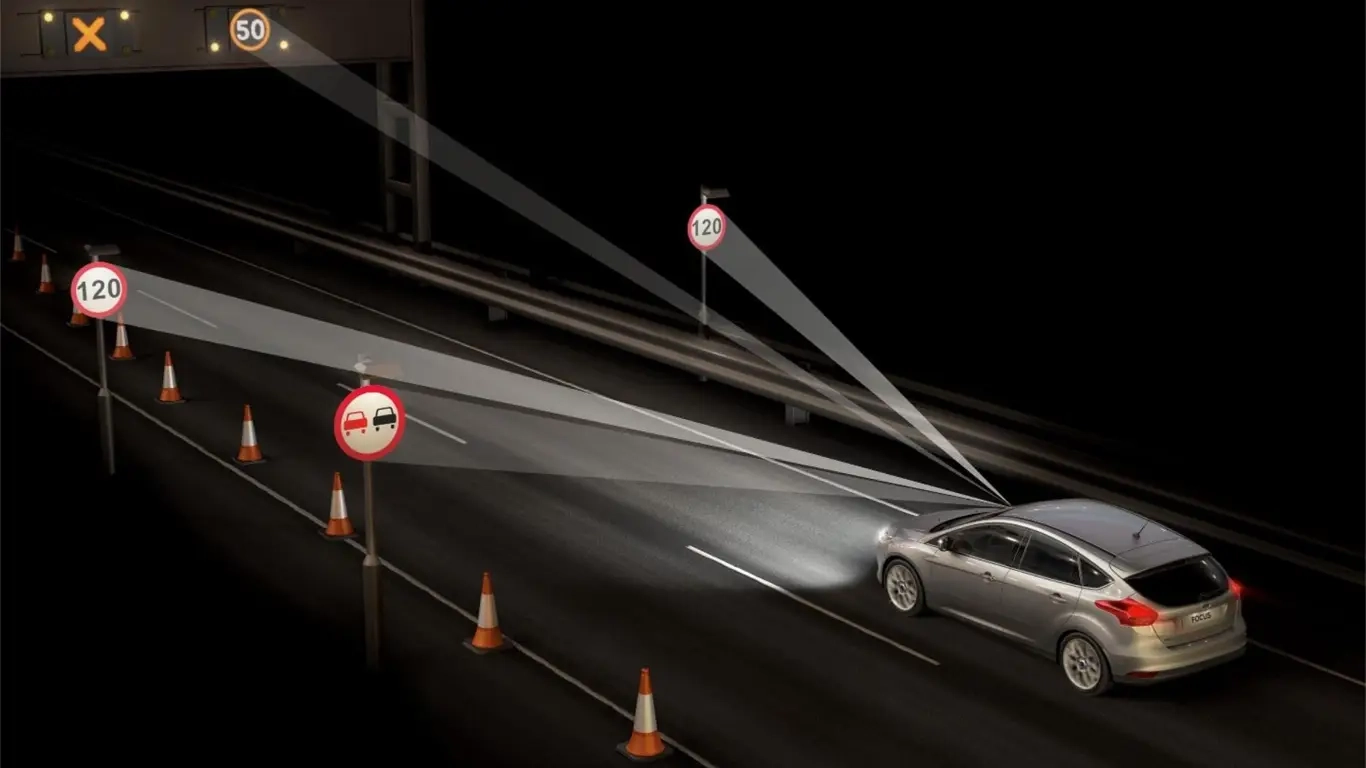

ISA liest Tempolimits per Kamera aus und gleicht sie mit Kartendaten ab. Doch die Realität ist unordentlich: Schilder verschwinden hinter Bewuchs, tauchen mehrfach an Knotenpunkten auf, stehen an Parallel- oder Servicestreifen oder werden nur vorübergehend montiert. Das System verwechselt dann schnell einmal die Begrenzung einer Nebenstrecke mit der gültigen Vorgabe und legt sofort Alarm. Beim Überholen, auf der Abfahrt oder bei einem kurzen Beschleunigen kann ISA abrupt eingreifen – ausgerechnet dann, wenn Konzentration und Ruhe wichtiger wären als die nächste Rüge. So wirkt die Hilfe im Alltag eher nervös als souverän.

Wenn Fehlalarme zur Konstante werden, stumpfen Fahrer ab – klassische Alarmmüdigkeit. Tritt eine echte Gefahr auf, ist die Aufmerksamkeit bereits gedämpft. Kritiker halten fest, dass ISA die Wachsamkeit nicht schärft, sondern Menschen dazu erzieht, Warnungen zu ignorieren. Das Vertrauen leidet damit nicht nur bei dieser Funktion, sondern strahlt auf andere Assistenzsysteme ab.

Am Ende klafft eine Lücke zwischen dem, was tatsächlich auf der Straße passiert, und dem, was die Elektronik daraus macht. Der Mensch am Steuer beobachtet dann weniger den Verkehr als die Launen des Autos und versucht, den nächsten Warnton zu vermeiden. Sicherheit verkommt in diesem Setup zum Abhaken von Pflichten: Das Fahrzeug kontrolliert mehr, als es unterstützt – und das Fahren fühlt sich verwaltet an statt begleitet.