ISA en la UE: cómo el asistente de velocidad puede comprometer la seguridad

Analizamos el ISA obligatorio en la UE: asistente de velocidad con falsas alertas, intervenciones intrusivas y fatiga de aviso que erosionan la seguridad.

El Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), que la UE está imponiendo como obligatorio en todos los coches nuevos, se presenta como un paso hacia un futuro sin muertes en carretera. Sin embargo, un número creciente de especialistas lo describe como uno de los sistemas de ayuda a la conducción más torpes y, potencialmente, arriesgados de los últimos años. En esencia, la tecnología se apoya en señales de entrada poco fiables, avisos sonoros estridentes y una casi total falta de contexto, capaz de convertir un trayecto rutinario en una cadena de correcciones intrusivas.

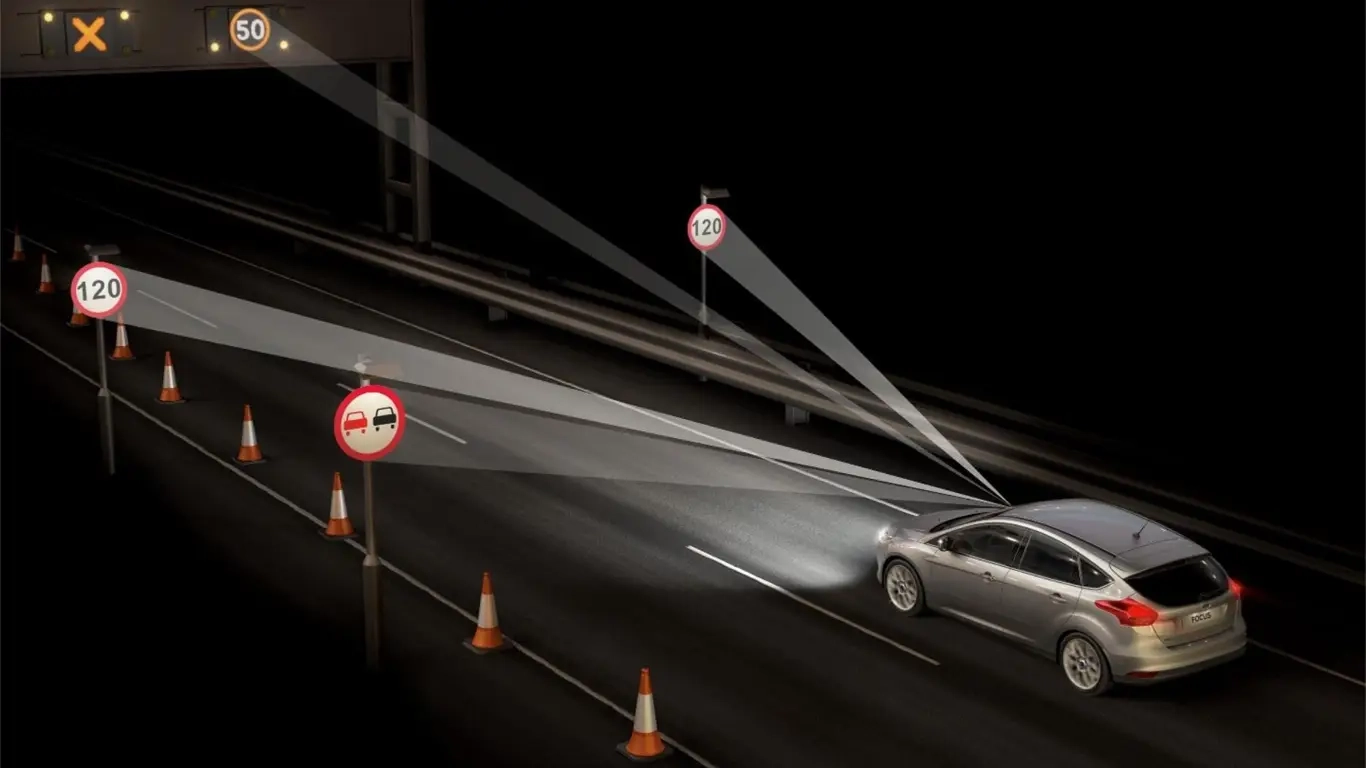

El ISA lee las señales de velocidad con una cámara y las contrasta con los mapas. Pero en la realidad del tráfico el panorama es mucho más complejo: la vegetación oculta carteles, se duplican alrededor de intersecciones, aparecen en vías de servicio o se instalan de forma temporal. El sistema puede tomar como válido un límite que corresponde a una carretera paralela y lanzar la alarma de inmediato. Durante un adelantamiento, al tomar una salida o en un breve impulso de aceleración, el ISA puede intervenir con brusquedad, justo cuando el conductor necesita concentración serena, no otra reprimenda.

Con tantas falsas alertas, los conductores dejan de tomarlas en serio: es la clásica fatiga por falsas alarmas. Cuando surge un riesgo real, la atención ya llega embotada. Los críticos sostienen que, en lugar de afinar la percepción, el ISA entrena a la gente para desconectar las advertencias, y con ello se erosiona la confianza no solo en esta función, sino también en otras ayudas a la conducción.

El resultado es una brecha creciente entre lo que ocurre en la carretera y lo que la electrónica del coche cree que ocurre. El conductor acaba vigilando el “humor” del coche más que el tráfico, procurando no provocar el siguiente pitido. La seguridad, en este esquema, se convierte en un trámite: el vehículo fiscaliza más de lo que acompaña, y la experiencia al volante se siente administrada en lugar de verdaderamente asistida.